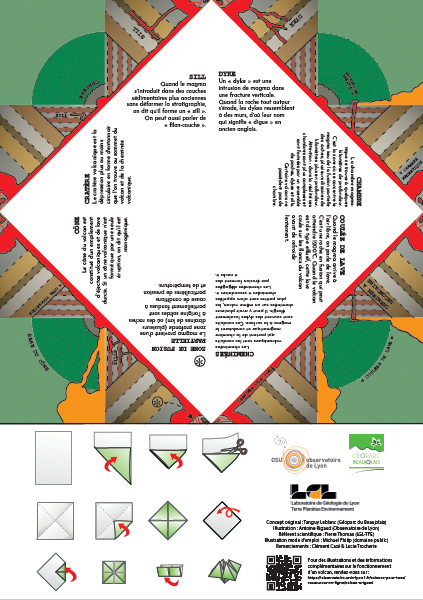

Fabrique ton volcan en origami !

Sur cette prage, nous vous proposons un modèle à télécharger pour construire soi-même un volcan en origami et ainsi mieux comprendre le fonctionnement de ces montages cracheuses de feu de façon ludique. Dans une première partie, nous commencerons par regarder comment réaliser le pliage puis, dans un deuxième temps, nous regarderons plus en détails les différents termes techniques que vous pourrez y trouver. Et bien sûr, ce n'est pas que pour les enfants !

Le mode d'emploi pour faire le pliage se trouve sur les fichiers PDF. Une version imprimable avec fonds perdus est téléchargeable en cliquant ici.

Construire son volcan en origami

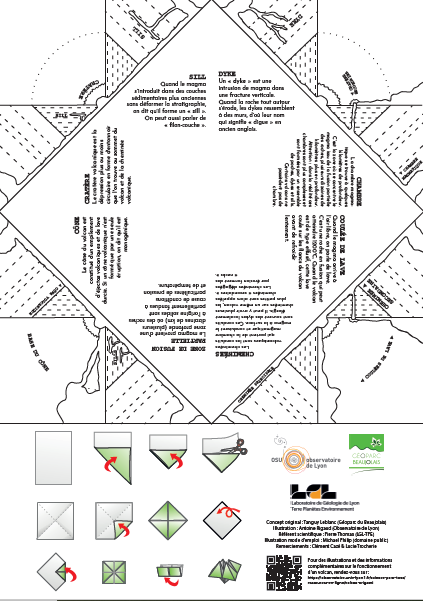

Origami, origami... C'est un grand mot car ce pliage se base sur le modèle très connu et très simple de la « cocotte » ou « salière ». Si vous avez une imprimante, vous pouvez cliquer sur les images ci-dessous pour les télécharger. Nous avons fait une version en couleur et une autre en noir et blanc à colorier soi-même (attention à bien prendre des couleurs qui ressemblent au modèle). Bien entendu, vous pouvez redessiner à la main le volcan en copiant le modèle. Il faut juste faire attention à ce que le dessin s'inscrive dans un carré lui-même divisé en seize carrés (quatre par quatre) pour le plier correctement.Le mode d'emploi pour faire le pliage se trouve sur les fichiers PDF. Une version imprimable avec fonds perdus est téléchargeable en cliquant ici.

Version noir et blanc

En savoir plus sur les volcans

Maintenant que votre pliage est réalisé et que vous vous êtes familiarisé avec, nous allons voir plus en détail les différentes parties d'un volcan qu'il présente. Des liens vous emmèneront vers des ressources plus détaillées.Attention ! Comme vous pouvez le voir, notre modèle est très simple, les choses dans la réalité sont souvent plus complexes et moins nettes que sur votre origami...

Le cône volcanique

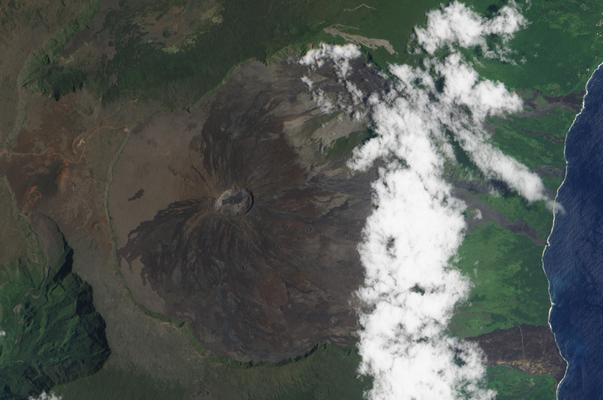

(Photographie de Pierre Thomas)

Le « corps » du volcan est appellé « cône volcanique ». Il existe plusieurs types de volcan et donc plusieurs types de cônes : certains sont applatis alors que d'autres sont très pentus. Ces cônes sont composés d'un empilement plus ou moins complexe de cendres, de scories (de petites roches légères et poreuses) et de coulées de lave durcies.

La photographie ci-contre montre le volcan Parinacota qui se trouve au Chili. Il s'agît d'un stratovolcan. Cela signifie que son cône est constitué d'un empilement de couches de lave et de couches de cendre, comme celui du pliage. Il faut de très nombreuses éruptions successives pour qu'un volcan ressemble à celui-ci.

Le cratère

Les cratères volcaniques sont les dépressions que l'on trouve au sommet des volcans et très souvent aussi sur leurs flancs (on parle alors de cratères « secondaires », « annexes » ou « adventifs »). Quand un volcan est actif, la lave s'écoule par un ou plusieurs de ses cratères et parfois par des fissures sur ses pentes.L'image ci-dessous à gauche est une image satellite du piton de la Fournaise, un volcan actif qui se trouve sur l'île de la Réunion, dans l'océan Indien. On peut voir au centre de la photographie aérienne le cratère du volcan (qui dans ce cas précis est un cratère d'effondrement, une « caldeira »). Les traces plus sombres sont d'anciennes coulées de lave. La deuxième photographie a été prise par un garde forestier durant une éruption de ce volcan : on peut y voir de grandes gerbes de lave sortir d'un cratère et, tout à droite sous l'hélicoptère, des coulées de lave qui vont vers l'océan.

(Crédits : Nasa (domaine public) // Bruno Navez (CC-BY-SA))

Les coulées de lave

(Photographie : Romgiovanni - CC-BY-SA)

La lave est une roche en fusion qui est émise par les volcans. Il ne faut pas la confondre avec le magma, un mot qui désigne cette roche en fusion avant qu'elle n'arrive à l'air libre. La lave peut être plus ou moins liquide en fonction de sa composition : certaines coulent vite et forment de grandes coulées de lave (volcans dits « effusifs ») alors que d'autres, plus visqueuses, peuvent faire comme des bouchons dans les volcans et provoquer des explosions (volcans dits « explosifs »). Dans l'histoire géologique de la Terre, il y a eu quelques gigantesques éruptions volcaniques. Par exemple, il y a 251 millions d'années, en Sibérie, une région grande comme dix fois la France a été recouverte de lave. La témpérature de la lave varie généralement de 700 et 1200°C.

La photographie ci-contre montre une coulée de lave sur l'Etna, un volcan italien. On peut y voir que la lave ne sort pas du cratère principal au sommet du volcan (le cratère sommital).

Cheminées volcaniques et necks

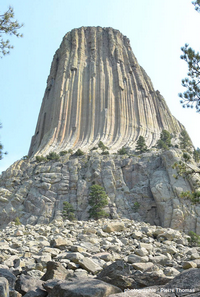

Les cheminées volcaniques sont les conduits qui partent de la chambre magmatique et conduisent le magma à la surface. Si un volcan a plusieurs cratères, il a également plusieurs cheminées. Quand la lave à l'intérieur d'une cheminée refroidie et durcie, elle forme ce que l'on appelle un « neck » que l'on peut admirer quand il est dégagé par l'érosion (vent, eau, etc.).Ci-dessous, quatre exemples de neck avec, de haut en bas et de gauche à droite : la Devils Tower aux États-Unis, sans doute le neck le plus connu au monde ; le pico Cão Grande sur l'île de Sao Tomé, haut de 300 mètres ; deux necks en République Tchèque sur lesquels ont été construit le château de Trosky ; et, plus proche de nous, le neck d'Aiguilhe et l'église Saint-Michel dans la Haute-Loire. Ces cheminées bien circulaire, si elles sont très belles, ne représentent toutefois pas le cas le plus fréquent : le plus souvent, la lave remonte par des fissure pour former des « dykes » (voir plus bas).

(Crédits : Pierre Thomas, LGL-TPE // Helena van Eykeren (CC-BY) // Zdenek Fiedler (CC-BY-SA) // Jean-Pol Grandmont (CC-BY-SA))

Les dykes

(Photographie : Pierre Thomas, LGL-TPE)

Les dykes sont des intrusions de magma dans une fracture verticale à l'intérieur d'un volcan. De la même façon que les necks sont les vestiges d'anciennes cheminées volcaniques, on peut observer des dykes à la surface de la Terre quand la roche dans laquelle le magma s'était infiltré a disparu à cause de l'érosion. Il ne reste alors que la lave durcie qui prend l'apparence d'un mur. Car attention : sur le pliage, les dykes ressemblent à des conduits comme les cheminées mais ce sont en réalité des intrusions qui peuvent être très larges. On peut par exemple le voir sur la photographie ci-contre qui montre un dyle dégagé par l'érosion en Patagonie, à la pointe de l'Amérique du Sud.

Chambre magmatique et zone de fusion partielle

Voici la partie la plus difficile à se représenter et, sur notre pliage, nous avons dû énormément la simplifier. Le magma, avant de monter vers la surface par la cheminée, passe par une chambre magmatique située à quelques kilomètres de profondeur. Sur la plupart des schémas, cette chambre a la forme d'une grosse poche remplie de magma. Dans la réalité, la situation est plus complexe : les chambres magmatiques sont plutôt des ensembles de petites poches et de fractures qui s'entrecroisent. Certains volcans n'ont pas de chambre magmatique du tout.Le magma qui se trouve dans la chambre magmatique provient d'un endroit encore plus en profondeur : la zone de fusion partielle qui se trouve plusieurs dizaines de kilomètre plus bas. Nous ne l'avons pas représentée car, à cette échelle, elle se trouverait à plusieurs dizaines de centimètres sous la pointe du pliage. À cette profondeur, les conditions de pression et de température sont telles que des roches à l'origine solides fondent partiellement, localement et temporairement : c'est comme ça qu'est produit le magma. Encore une fois, il ne faut pas voir cette zone comme une poche aux contours bien délimités mais plus comme une « éponge » de roche solide gorgée de magma.

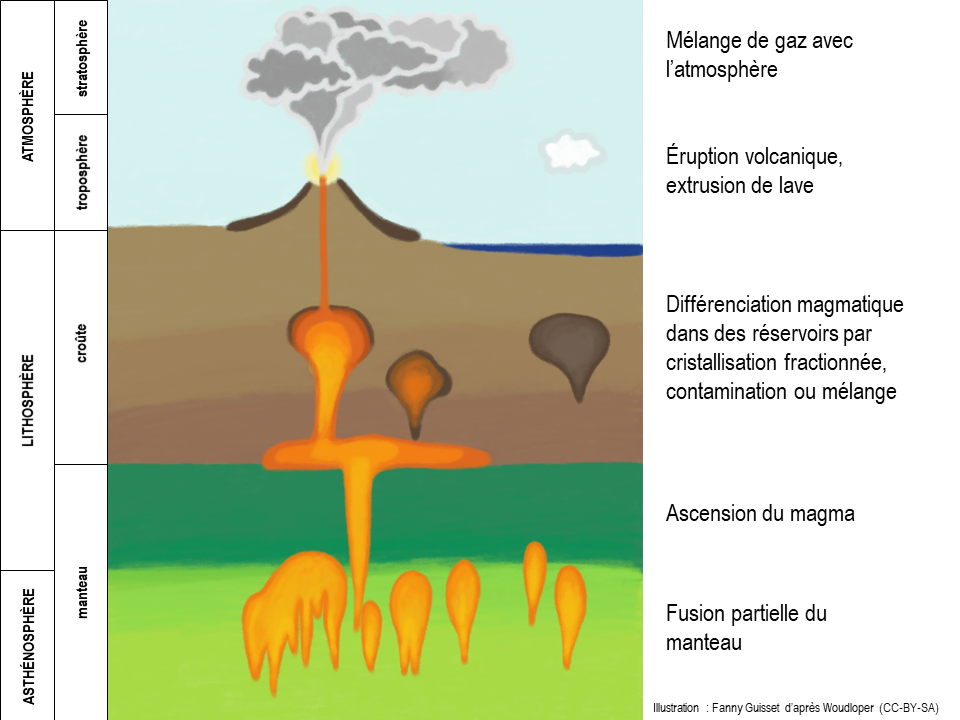

Représentation schématique des processus magmatique et volcanique dans la Terre

Pour aller encore plus loin

Pour découvrir encore plus de choses sur les volcans, nous vous recommandons d'aller faire un tour sur le site Planet-Terre auquel les géologues de l'observatoire contribuent régulièrement. Vous y trouverez des miliers d'articles passionnants sur la géologie dont voici une petite sélection en rapport avec les volcans :- Le volcanisme, un acteur majeur de l'histoire de la Terre

- Survoler les stratovolcans des Andes chiliennes du Sud

- Le Pinatubo (Philippines), vingt-sept ans après

- Monument Valley : grès et argiles, diaclases, érosion, mésas et buttes témoins, anciens volcans...

- Le dôme de lave du Paluweh (Indonésie)

- La province volcanique du Payun Matru (Argentine) : des volcans de subduction hors normes

- Le volcanisme des zones de collision et son volcan le plus emblématique : le mont Ararat (Turquie)

- Le volcanisme d'Auvergne, un point chaud ?

- Le volcanisme dans le système solaire

- Les tunnels de lave dans le système solaire

Partager ce modèle autour de vous !

Les fichiers PDF téléchargeables sur cette page sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.